La locution "peau de chagrin" ("rétrécir comme une peau de chagrin", "se réduire comme une peau de chagrin") est synonyme de rapetisser, diminuer, s’amoindrir. Elle est aussi le titre d'un roman d’Honoré de Balzac paru en 1831. Le héros, Raphaël de Valentin, aristocrate ruiné, obtient d'un vieux marchand une peau d’onagre (âne sauvage) : quand on frotte cette peau, elle exauce les souhaits. Mais, à chaque vœu réalisé, la peau rétrécit et la vie de Raphaël diminue en proportion.

Au début, le jeune homme, grisé par le pouvoir magique de la peau, l'utilise sans compter. Quand il prend enfin conscience qu’il n'aura pas le temps de profiter de ce qu'il a acquis, il regrette, limite ses désirs, mais meurt finalement dans l'ultime souhait de n'avoir pas accepté la peau. Vivre peu en satisfaisant ses désirs, ou longtemps en se réfrénant ?... Un dilemme toujours d'actualité !

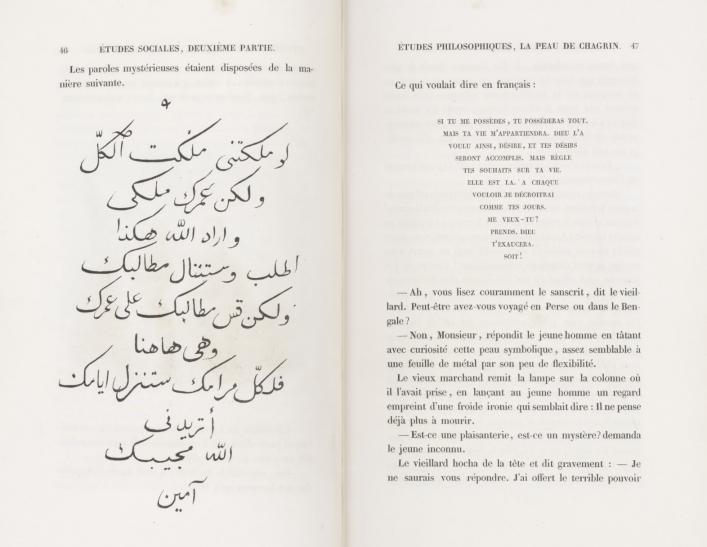

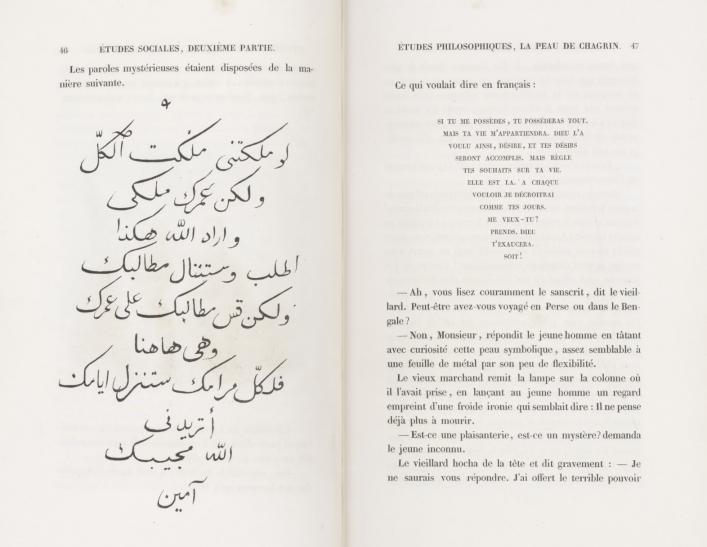

|

Honoré de Balzac, Balzac illustré. La Peau de chagrin, Paris, Delloye et Lecou, 1838, pages 46-47, collection Musée Balzac, Château de Saché. ( Source : www.musee-balzac.fr ) |

Ce qu'on sait moins, c'est que dans l'expression, le mot "chagrin" ne désigne pas la peine ou le malheur, mais un cuir travaillé de façon particulière à partir d'une peau animale (âne, cheval, chèvre, mais aussi, plus récemment, requin, serpent, lézard, autruche, perche du Nil, caïman, buffle, esturgeon, saumon, phoque…). Jusqu'au 19e siècle, le chagrin était traditionnellement utilisé pour couvrir et relier les livres ; il est encore très prisé des collectionneurs et bibliophiles. Il s'agit d'un cuir qui n'est pas lisse et uni, mais marqué par de petits grains. Différentes techniques de chagrinage, d'abord artisanales, puis plus mécaniques avec l'arrivée des temps modernes, furent utilisées pour obtenir cet effet particulier. Si le sujet vous intéresse, le site "Tout en cuir", que j'ai découvert en préparant cet article, est une mine d'informations sur le sujet.

Le mot ne viendrait donc pas de "chagrin" (peine), mais de "sagri" : "croupe", en turc (les premiers chagrins provenant de croupes d’ânes ou de mulets). Une autre explication, plus romanesque, serait le crissement émis par la peau de chagrin lorsqu’on la froisse. Sources : https://dictionnaire.orthodidacte.com/article/ https://www.tout-en-cuir.fr/ https://www.musee-balzac.fr/

|