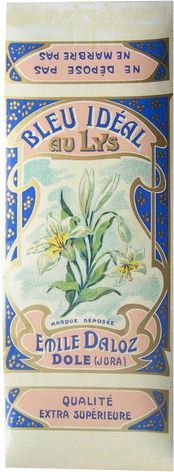

"Le saviez-vous ?" - L'azurage

Image tirée du site www.berget.fr

qui consacre un article très complet à l'azurage du linge.

L'azurage d'une surface blanche consiste à ajouter une petite quantité de colorant bleu à la matière. Les textiles naturels et les papiers ont, avant teinture, une teinte naturelle qui tire légèrement vers le jaune-orangé. Ajouter une quantité de bleu, couleur complémentaire de celle du matériau (beige, écru ou grège), les approche du gris neutre, avec une faible perte de luminosité. On les perçoit alors comme une surface blanche, légèrement moins éclairée. Un excès modéré de bleu ne change pas cette perception. Le procédé est très ancien : mentionné depuis le XVIe siècle, il remonte peut-être à l'Antiquité. De nombreuses substances bleues et violettes ont été utilisées, avec un succès variable : des sels de cuivre, le smalt (un pigment minéral), l'orseille (un lichen), puis l'indigo et le bleu de Prusse à la fin du XVIIIe siècle. L'outremer artificiel ou bleu Guimet, dont plus de la moitié de la production a servi pour l'azurage, a ensuite prédominé. À partir du milieu du XXe siècle, les industries du papier, du textile, de la blanchisserie ont utilisé des agents azurants fluorescents, transformant de l'énergie rayonnée ultraviolette en lumière visible bleuâtre à la place des colorants. Ceux-ci restent en usage dans le domaine de la peinture (automobile, par exemple), la solidité à la lumière des « azurants optiques » étant insuffisante.

|

/image%2F0651865%2F20241212%2Fob_561223_51252505-1856305574496723-201861927890.jpg)

Image et recette tirées du site :

Image et recette tirées du site :