La croissance sans la croix

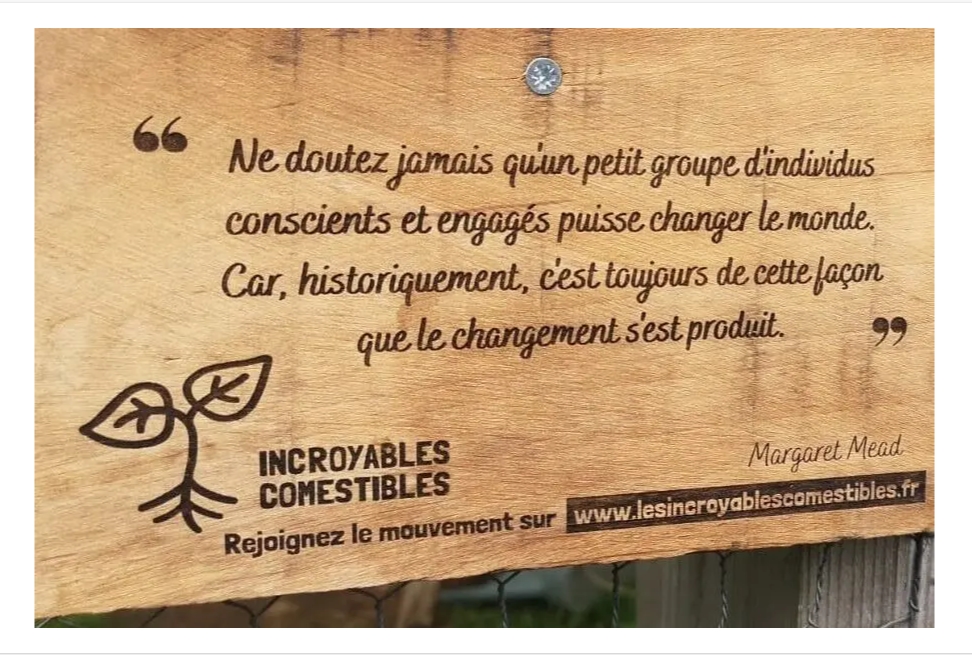

L'association sans but lucratif "Les Incroyables Comestibles" "oeuvre pour transformer les espaces urbains en jardins partagés, promouvant ainsi une alimentation durable et le lien social au coeur de la ville. Par des actions simples et accessibles à tou.tes, les Incroyables Comestibles cherchent à promouvoir l’agriculture urbaine et participative en invitant les citoyen.nes à planter partout là où c’est possible et à mettre les récoltes en partage." Vous pouvez voir ici la carte des groupes existants recensés en France. Sans même planter, vous pouvez aussi vous impliquer très simplement en participant au projet « Nouveaux Récits » : " Il a pour but de diffuser des messages, des citations inspirantes, dans les villes, dans les Incroyables Jardins… pour imaginer un nouvel avenir et passer à l’action, de manière individuelle et collective. Transmettez-nous celles qui résonnent en vous et nous vous les enverrons pour que vous puissiez les afficher dans vos jardins. Elles peuvent être connues, ou bien elles peuvent simplement venir de vous, car vous êtes déjà quelqu’un d’inspirant! " Personnellement, je vais réfléchir à un message ou à une citation car je trouve le projet génial et, en plus d'être "zinzinspirée", j'adore l'idée d'être aussi "quelqu'un d'inspirant" ! Bon week-end ! Contact : Incroyables Comestibles France |

Image tirée du site : www.lesincroyablescomestibles.fr

Voir d'autres "Le saviez-vous ?" de La Lutinière

Elle fait pour moi partie de ceux qui chantent comme on prie. Si vous croyez que sa voix dans la 1e vidéo a été retravaillée en studio, écoutez-la sans filtre dans la 2e...

/image%2F0651865%2F20250528%2Fob_cca420_ls-group-collaboration-homme-robots-sh.jpg)

Pardon de vous infliger un énième texte sur le débat tendance du moment : non, non, pas le nouveau dress code du festival de Cannes, mais l'intelligence artificielle.

Mon intelligence humaine se souvient que nous avons eu le même débat à l'arrivée de la télévision (elle allait décérébrer les jeunes générations), puis de l'ordinateur (il allait les rendre paresseuses), puis d'Internet (n'était-il pas dangereux que l'information soit si facilement accessible et circule partout ?... Rappelons que ce débat existait déjà au Moyen-Âge, quand elle a commencé à échapper au verrouillage idéologique de l'Eglise).

Serons-nous toujours méfiants et réticents à l'arrivée d'une nouveauté ? Pourquoi ne pas tenter, plutôt, l'option du pragmatisme ? Que cela nous agrée ou non, l'IA est déjà omniprésente et nous ne pouvons empêcher son emploi. Même dans les domaines où on tente de le cadrer, la vérification est difficile. Deux exemples issus de ma réalité quotidienne :

- Un jeune de ma connaissance a été sanctionné par son professeur pour un devoir qu'il aurait fait "écrire par une IA". Nuance : le jeune avait effectué des recherches avec l'IA pour préparer son contenu, mais la rédaction était entièrement de son cru. Rien, dans les consignes du devoir, ne spécifiait qu'il était interdit d'utiliser l'IA. Et même le cas échéant, comment le vérifier ? Voilà donc un élève qui a utilisé un outil public avec discernement et se fait sanctionner pour une faute qu'il n'a pas commise.

- Je participe actuellement à des concours d'écriture et, là aussi, les règlements (que doivent signer les écrivains) mentionnent l'interdiction de recourir à l'IA, ce que je trouve légitime. Cependant, où commence et où s'arrête "le recours à l'IA" ? Si j'utilise une IA pour m'informer sur un sujet avant d'écrire mon texte, suis-je en faute ? Je ne fais finalement que synthétiser, grâce à elle, différentes informations que j'aurais dû chercher et croiser plus longuement en passant par Internet. L'IA n'écrit rien, elle prépare mon travail, comme l'aurait fait autrefois une bonne secrétaire ou un bon archiviste.

A l'inverse, certains organisateurs de concours ont préféré créer une rubrique spécifique pour les textes rédigés grâce à l'IA, comme ici : https://panodyssey.com/fr/article/culture/concours-d-ecriture-multiformat-panodyssey-les-plumes-vagabondes-r2v65rdar6be#

Finalement, je trouve épuisant et vain de vouloir contrôler ou combattre quelque chose qui existe déjà, sans possible retour en arrière. Un outil reste un outil, tout dépend des mains qui l'utilisent. Un couteau peut servir à égorger ou à couper du pain ; une pierre à lapider ou à construire. Pourquoi ne pas tenter l'ouverture et la confiance, pour une fois ?

Je termine avec 2 articles que j'ai trouvés intéressants sur le sujet :

"Je suis un auteur augmenté et je l'assume", de David Pareÿt

''Please do your homework with ChatGPT'', de Laure Talavet-Omont

(Ce dernier est est en anglais, mais une bonne IA peut vous le traduire... ou Deepl si vous restez réfractaire !)